手で造る

2023.10.29

先日、用事も兼ねて京都へ。

実は少しだけ京都に住んでいた事もあり、

毎年一回は遊びに帰っています。

そんな機会も重なり、せっかく京都に行くならと

以前から行ってみたかった建築家 堀部安嗣氏が設計を手がけた

私設図書館と喫茶が併設された「鈍考/喫茶 芳」を

もう一つの目的地に。

コンセプトは

時間の流れが遅い場所を作りたい。

人を取り巻く日々の流れが加速する中、

社会のシステムやテクノロジーが求める速度から、

あえて鈍くあること。

現在の技術や社会構造が人間に求める即時制や

日々の高速回転とは距離を置いた「鈍さ」。

それをほんのひと時でも体感し、

1冊1冊の本(先人の智慧)に深く潜る為に作った、

未来に向けた本と時間の実験室が「鈍考」です。

(HPから引用)https://donkou.jp/

京都駅から電車を乗り継いで約50分。

推奨の行き方である叡山電車に乗り最寄は三宅八幡駅。

1両編成の電車初めて乗りました。

地元伊豆でも3両編成なので、、笑

京都の人からしてもニッチな場所にあるらしく、

観光客はほぼいません。

途中、駅改装中の一枚。

こう言うところがいちいち良いなあと。

到着、改札もない駅員もいない。

石積み。色んな所に手仕事が垣間見えます。

こんな感じの道なき道みたいな道?を進み、

道中の家々も古く静穏な空気感の中、

通り過ぎてしまいそうになるくらい

馴染んでいたこの日の目的の場所。

もうずっとそこにあったかと思うほどに違和感がなく。

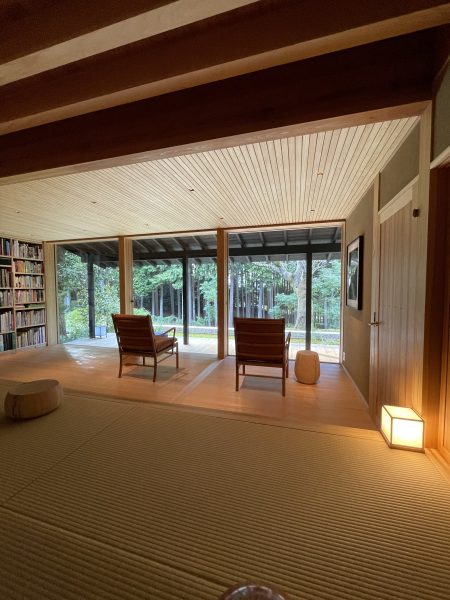

入り口の扉を開けてすぐの景色。

圧倒的な緑に視線が吸い込まれました。

縁側の軒は低くおそらく軒先で2mほど。

開放感のあるはずの屋外空間がグッと低く設定された軒で

開放感がじわーっと広がっていく感覚。気持ちが良い落ち着き。

小上がり畳から縁側。

取り合い部分。寸分の狂いもないとはまさにこのことです。。

ちなみに手刻み。(大工さんが手で材料を刻み組み上げていく工法、究極の手作りです。)

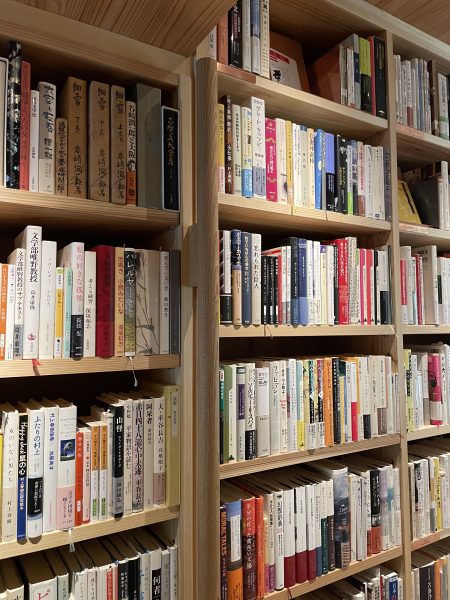

本棚に設けられた手すり。

一番に使う人のことを考えていることがわかります。

随所に考えや手仕事の熱が感じられ、

コンセプト度外視で、本片手にキョロキョロ、、。

限られた空間に大人6人で90分間の限られた時間。

素材使いや天井の高低で見えない空間の仕切りに、

他の何かが気にならないほど自分の居場所を見つけることができました。

長くなってしまいましたが現場のことも。

古今史上最大規模のリノベ進行中。

増築も絡むリノベに解体した様を見て少し足がすくみました。

ほぼスケルトン状態。

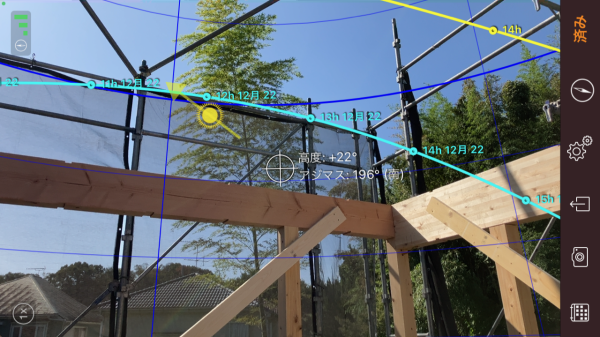

こちらの増築も、手刻みで軸組みを組んでいきます。

墨付けと言われる作業中。

柱や梁を組むための穴あけだったりの位置を

材料に書いていきます。

こちらは専用の墨差しと呼ばれる道具。

当たり前に工場で製材して組んでいくプレカットしか知らないので、もう物珍しい光景に興奮しっぱなし。

こんな感じで刻み、組んでいきます。

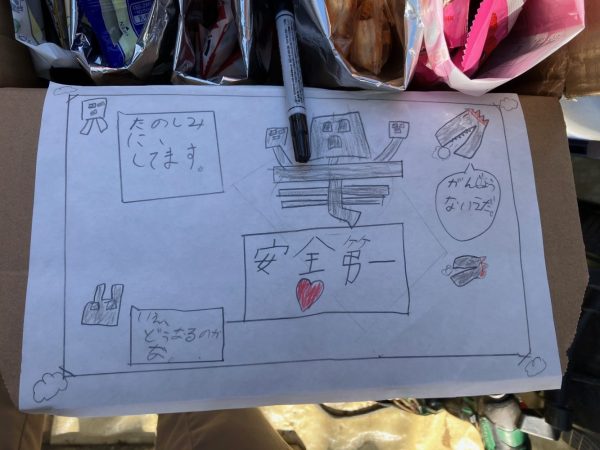

昔は当たり前に手刻みを経験してきたベテラン大工さんでさえ、

手で刻むのは10年ぶりくらいじゃないかと。

プレカットにすれば楽なのに〜と言いながらも

すごく生き生きと楽しそうに仕事しているように見えてますよ!笑

そんな姿を見れて嬉しかった反面、

この技術が失われていくことへの危機感を改めて感じました。

こうやって一般的な住宅を叩く大工さんに

その技術がなくなっていくことに、寂しさを感じます。

そのくらい時代と技術を受け継ぐ職人さんが足りない現実。

本物の技術を伝統を受け継ぐ意味でも、

今回のリノベは心に記憶に体に

しっかりと焼き付けたいと思っています。

古今 増島